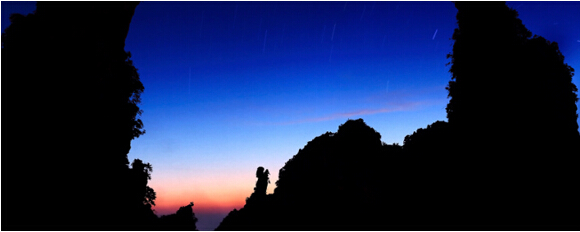

文化武陵源

武陵源的奇山異水和生态環境無不凸顯着原始美,但并不能(néng)說明這(zhè)裡(lǐ)就是無人區。早在兩(liǎng)千多年以前,武陵源一帶就有人類繁衍生息,世代居住着土家族、白族、苗族等少數民族,至今仍保持着獨特而美麗的民俗文化。

文化遺産

武陵源是美國(guó)電影“阿凡達”和中國(guó)古典名著《紅樓夢》、《西遊記》及《鍾馗伏魔》、《捉妖記》等電影、電視部分實景拍攝地。1978年,武陵源被世界發(fā)現,被譽爲“養在深閨人未識”的風景明珠;武陵源于1982年經(jīng)國(guó)務院批準在張家界建設中國(guó)第一個國(guó)家森林公園——張家界國(guó)家森林公園 ;1988年8月,武陵源被列入國(guó)家第二批40處重點風景名勝區之内;1992年被聯合國(guó)列入《世界自然遺産名錄》;2004年2月被聯合國(guó)教科文組織列入世界地質公園 ;2007年被國(guó)家旅遊局評爲國(guó)家首批5A級景區;2008年被評爲全國(guó)文明風景旅遊區;2010年11月,石英砂岩峰林峽谷地貌被國(guó)際地質學(xué)術界正式命名爲“張家界地貌”;2012年,入選“2012中國(guó)特色魅力城市200強。

武陵源是美國(guó)電影“阿凡達”和中國(guó)古典名著《紅樓夢》、《西遊記》及《鍾馗伏魔》、《捉妖記》等電影、電視部分實景拍攝地。1978年,武陵源被世界發(fā)現,被譽爲“養在深閨人未識”的風景明珠;武陵源于1982年經(jīng)國(guó)務院批準在張家界建設中國(guó)第一個國(guó)家森林公園——張家界國(guó)家森林公園 ;1988年8月,武陵源被列入國(guó)家第二批40處重點風景名勝區之内;1992年被聯合國(guó)列入《世界自然遺産名錄》;2004年2月被聯合國(guó)教科文組織列入世界地質公園 ;2007年被國(guó)家旅遊局評爲國(guó)家首批5A級景區;2008年被評爲全國(guó)文明風景旅遊區;2010年11月,石英砂岩峰林峽谷地貌被國(guó)際地質學(xué)術界正式命名爲“張家界地貌”;2012年,入選“2012中國(guó)特色魅力城市200強。

截至2012年,張家界有各類非物質文化遺産15類100多項,其中桑植民歌首批列入國(guó)家非物質文化遺産,張家界陽戲、張家界高花燈、慈利闆闆龍燈首批列入省級非物質文化遺産,張家界硬氣功曾随國(guó)家領導人赴歐洲七國(guó)演出。溪布老街、魅力湘西成(chéng)功獲批省級非物質文化遺産以及國(guó)家4A景區。

少數民族

“土家”做爲族稱開(kāi)始出現是在漢族人大量遷入之後(hòu),土家族是中國(guó)的少數民族之一。土家族人自稱“畢茲卡”,是“本地人”的意思。土家族主要是從事(shì)農業生産,其中土家族婦女的織繡藝術是其驕傲的傳統工藝。土家人見面(miàn)要互相問候,當家有來客之時,必盛情招待。若是逢年過(guò)節時來到土家做客,這(zhè)時主人會拿出雪白的糍粑去烤,等到兩(liǎng)面(miàn)均烤得金黃開(kāi)花後(hòu),吹拍幹淨并灌入白糖或蜂蜜,雙手捧給客人。在一些特别的地方,土家人給客人吃糍粑有些特殊的講究,即把烤好(hǎo)的糍粑給客人後(hòu),客人要接過(guò)就咬,不許吹拍火灰,在這(zhè)時主人就會搶回去吹打拍淨,蘸上糖再給客人。

民俗習慣

土家族的姑娘們是用哭聲來迎接自己結婚大喜之日的。新娘大都(dōu)在結婚前半個多月就開(kāi)始哭,有的甚至要哭上一個多月,最少也要三、五日。土家人把是否會唱哭嫁歌,唱得好(hǎo)壞作爲衡量新娘們賢德與才智的标志。《哭嫁歌》爲土家族的習俗民歌。姑娘們在出嫁前的這(zhè)一個月裡(lǐ),用歌聲來表達出土家族婦女在封建買辦婚姻制度下的不幸命運,同時唱出對(duì)自己親人的依依不舍之情。土家人是根據出嫁的進(jìn)程來劃分《哭嫁歌》的哭唱形式的,一般分爲“一人哭唱”和“兩(liǎng)人哭唱”兩(liǎng)類。

傳統戲曲

土家族的三棒鼓,古時稱爲三仗鼓,大約是在明代傳入我國(guó),并漸漸成(chéng)爲了觀衆十分喜愛的民間傳統藝術形式。每逢春節的時候,表演的藝人都(dōu)是結伴走村串寨的拜年,并且挨家挨戶的表演,觀衆不分貧富。當來到貧寒人家,藝人們還(hái)會將(jiāng)從别家收到的禮品相送,表達了人人過(guò)節均高興的願望。這(zhè)種(zhǒng)形式充分體現看土家族的熱情好(hǎo)客與心地善良的民族性格。三棒鼓大多時候是由三至五人表演,其中一人擊鼓唱詞,一人鑼鼓配樂,一人耍花棒。表演打三棒鼓時極重技巧,精神需要高度集中,并且用力适當、貫通一氣,與演唱者保持默契的配合。

傳統建築

土家族習慣住在吊腳木樓,更喜歡群居,所以在建吊腳樓的時候都(dōu)是一村連着一村,一寨挨着一寨的,極少出現單家獨戶的情況。現今土家族的吊角樓基本上都(dōu)是木質的,按土家族的傳統來說就是“左青龍,右白虎,前朱雀,後(hòu)玄武”。土家族吊腳樓最基本的特點爲房屋均是依山而建,并且正屋建在實地上,廂房的其中一邊建在實地與正房相連,剩餘的三面(miàn)都(dōu)懸于空中,全靠幾根柱子支撐。上層通風、幹燥、防潮,是居室;下層是豬牛欄圈或用來堆放雜物。

溪布街非物質文化遺産

溪布街是中國(guó)張家界的第一條快活老街,是第一條集中展示非物質文化遺産,它傳承着土家民族文化,承載地旅遊經(jīng)濟,是推廣張家界文化的第一條街區。

魅力湘西非物質文化遺産

大型民族歌舞史詩——《張家界•魅力湘西》。旗下擁有享譽海内外的文化旅遊演藝基地——張家界魅力湘西國(guó)際文化廣場。大自然的鬼斧神工,造就了湘西獨具一格的自然之神奇,而自然之神奇又造就了湘西曆史、文化之神奇。

節日

二月初二,土地神生日,作土地會。

二月初二,土地神生日,作土地會。

二月十五日,爲花朝大期,幼女穿耳;男女多于此時婚配。

三月三日,這(zhè)天吃蒿子粑粑,叫(jiào)“蒿子節”。

清明插柳葉于門,謂之“清門”,取一年合家清吉之兆。又以絲棉五色紙制彩幡,挂于祖墳頂,親族爲死者祭掃墳墓,叫(jiào)“插青”或“挂青”,意爲挂念親人。

四月初八“浴佛節”。此日,農夫俱休息一日,是鄉間古老勞動節。

端午節,凡附近寺觀,必印送張真人圖像,至節日必懸挂堂中,小兒輩則以雄黃塗額,以避“邪毒”。當日則食棕子飲菖蒲,系艾蒿懸于門楣。永定及慈利九溪等地,喜于澧水賽龍舟。端午節有大小之分,五月初五爲小端午,十五爲大端午。

六月初六日,土家人曬衣服,謂之“覃後(hòu)曬皮”,傳說這(zhè)天是明初土家首領覃後(hòu)王殉難忌日,爲土家族一大民族節日。

七月七夕,婦女結彩綢對(duì)月穿織,陳瓜果于道(dào)以祀牛郎織女。

中秋節,土家族不興賞月,吃月餅則是土漢共有的習俗。土家人過(guò)中秋别有特色,他們披着皎潔的月光,去冬瓜園裡(lǐ)偷瓜,給無生育之夫婦“送子”。

十一月十九日,爲太陽神生辰,各家皆晨起(qǐ)焚香,極恭敬。

臘八節,俗稱“臘八” ,即農曆十二月初八,古人有祭祀祖先神靈、祈求豐收吉祥的傳統,有喝臘八粥、泡臘八蒜的習俗。

十二月二十四,爲小年。在桑植縣有個上洞街的地方,還(hái)有姓“向(xiàng)”的過(guò)年比其他姓的過(guò)年要早一天,這(zhè)裡(lǐ)就有個小傳說,說是以前搶匪很多,怕搶匪搶東西,所以就提前一天過(guò)年。

風俗

哭嫁

哭嫁

張家界風光土家姑娘的結婚喜慶之日是用哭聲迎來的。新娘在結婚前半個多月就哭起(qǐ),有的要哭一月有餘,至少三、五日。土家人還(hái)把能(néng)夠唱哭嫁歌,作爲衡量女子才智和賢德的标志。哭嫁歌有“哭父母”、“哭哥嫂”、“哭伯叔”、“哭姐妹”、“哭媒人”、“哭梳頭”、“哭戴花”、“哭辭爹離娘”、“哭辭祖宗”、“哭上轎”等等。少許的苗族也是哭嫁的。不過(guò)哭嫁僅是一種(zhǒng)儀式罷了。

同姓婚規

土家族在同姓爲婚的問題上十分謹慎,僅限于同姓不同宗或五服以外的通婚,五服以内通婚爲大逆。事(shì)實上,即使是符合土家婚規的同姓婚姻,也還(hái)是不能(néng)爲大多數土家人認同。土家族曆史上的婚姻是比較自由的,男女雙方經(jīng)過(guò)自由戀愛,征得雙方父母同意,即可結爲夫妻。在恩施石窯、大山頂等地,有“女兒會”的習俗,即每年農曆七月十二日,青年男女通過(guò)“女兒會”,自由戀愛,結爲終身伴侶。改土歸流後(hòu),土家族被迫實行父母之命、媒約之言的包辦婚姻,清乾隆《鶴峰縣志》載:“至于選婿,由祖父母、父母主持,不必問女子願否。如女子無恥,口稱不願,不妨依法決罰,一與聘定,終身莫改。”

土家過(guò)趕年

土家族團聚過(guò)年有其獨特的習俗:若臘月大則二十九過(guò)年:臘月小則二十八過(guò)年。土家人把提前一天過(guò)年稱之爲“趕年”。

命字

命字俗稱取号,男子多用朱漆金字木匾迎親,迎親前一日,親友鳴鼓奏樂將(jiāng)木匾送至新郎家中。父親率新郎拜領,謂之拜号匾,拜畢將(jiāng)匾懸挂于堂壁,謂升号匾。升号匾要三吹三打,鳴炮奏樂。鳴炮後(hòu),設筵堂中,挑童子九人加新郎共十人,叫(jiào)做“陪十兄弟”,并且稱十人中新郎爲“狀元郎”。

九子鞭

九子鞭又叫(jiào)“天神鞭”,流行于漢、白、土家各族民間,尤以白族人民最爲喜愛,他們把幸福、吉祥寄托于神靈,爲取悅神佑,伐深山紫竹,竹頂開(kāi)孔,内置九枚銅錢,鞭長(cháng)約1米到1.5米左右,大小以本人手握爲适,飾以花穗赤綢,紫裡(lǐ)帶紅,十分醒目。打九子鞭既可獨舞,又可群舞,少則一人,多則上百。表演者手握鞭杆,伴着唢呐不停舞動。方法有單手拍,雙手舞花,盤繞。時而在腳外側或内側拍打,時而又在肩上臂上輕敲,動作優美而粗犷。鞭杆舞動,古錢相擦,發(fā)出的響音富有韻律節奏,頗爲動聽。動作有“天女散花”、“姊妹相會”、“雪花蓋頂”、“攔門左右”、“螃蟹夾草”等。

土家祭祀

土家人祭土地神,是爲了祈求作爲一方之主的土地神保佑五谷豐登和六畜興旺,也保佑一村人平安、驅邪護村。土家人對(duì)土地神十分虔敬,凡土家族地區每村每寨都(dōu)有一個或多個土地廟,随處可見。土地廟形式多種(zhǒng),有用大理石精心搭建的,也有用四塊粗毛闆搭建的簡易廟或依山洞岩屋而建的土地廟。

高花燈

高花燈是流行于永定沅古坪一帶富有民族特色的舞蹈。表演時,十二人至十四人不等。配有鑼、钹、唢呐、鼓等樂器。每人手中拿一盞紙紮燈籠,内點蠟燭兩(liǎng)根,頂紮一木偶像,用五色紙剪成(chéng)戲文故事(shì)如“八仙” 、“瓦崗寨”,“梁山英雄 ”之類。高花燈表演有一套程式,要求東起(qǐ)西落,進(jìn)一個“半邊月”,出一“月團圓”,舞個“太極圖”。亦可進(jìn)民房表演,叫(jiào)“願燈”,多爲祝福、還(hái)願或爲某家喜事(shì)湊趣。打吆喝、打口哨則隻能(néng)到戶外表演,叫(jiào)“衆燈”,是讓大家看的。

擺手舞

擺手舞是土家族最有影響的大型舞蹈,帶有濃烈的祭祀色彩。歌随舞而生,舞随歌得名。擺手舞又名“社巴”,整個活動以祭典舞蹈、唱歌等爲表演形式,以講述人類起(qǐ)源,民族遷徙,英雄事(shì)迹爲内容。祭禮儀式畢,由“梯瑪”或掌壇師帶領衆人,進(jìn)擺手堂或擺手坪跳擺手舞,唱擺手歌。土人作戰前跳此舞以助長(cháng)士氣。擺手舞分單擺、雙擺、大擺手、小擺手數種(zhǒng)。跳擺手舞擊大鼓、鳴大鑼,氣勢宏渾壯闊,動人心魄。舞蹈時雙手呈同邊擺動,踢腳擺手,翩跹進(jìn)退,成(chéng)雙成(chéng)對(duì),意境生動。擺手舞不僅是民間一種(zhǒng)娛樂和健身性質的體育活動,亦是舞台上獨樹一幟的藝術奇葩,正是“擺手堂前豔會多,攜手聯袂緩行歌。鼓鑼聲雜喃喃語,袅袅餘音嗬呓嗬。”

三棒鼓

三棒鼓,唐代稱三仗鼓,約于明代傳入本境,并逐漸成(chéng)爲群衆喜聞樂見的民間藝術形式。每年春節,藝人們結伴走村串寨拜年,表演對(duì)象不分貧富,戶戶必到。如遇貧寒之家,表演者將(jiāng)别家贈送的禮品相送,意在人人過(guò)節歡喜。充分體現出土家人熱情好(hǎo)客,心地善良的民族性格。對(duì)加強民族間團結有一定的作用。三棒鼓通常由三至五人組成(chéng),一人擊鼓唱詞,一人鑼鼓配樂,一人耍花棒。花棒三根,長(cháng)一尺,舞者左右各執一根,將(jiāng)另一根抛在空中,左右開(kāi)弓,擊打空中花棒使之不落地。

張家界旅遊微信

張家界旅遊微信 張家界旅遊微博

張家界旅遊微博